Da bambino andavo a Messa. Chi mi conosce ora potrà stupirsi, ma allora ero assai solerte nel frequentare la chiesa, un po’ perché mi sembrava la cosa normale da fare, un po’ perché ne venivo costretto, un po’ (soprattutto) perché avevo paura di finire all’Inferno.

Ma in chiesa, purtroppo, mi annoiavo a morte. Cercavo di concentrarmi su quel che succedeva, ma complice l’atmosfera tetra, la ripetizione quasi meccanica dei gesti e le parole, il prete che non si inventava un granché nelle omelie, finivo sempre per cercare qualche attività più interessante. Per passare il tempo, quindi avevo escogitato alcune tecniche. Ecco le più formidabili.

Cronometrare la messa: col mio splendido orologio digitale, attivavo il cronometro appena suonava la campana di inizio cerimonia e lo spegnevo solo alla pronuncia della fatidica, sospirata frase “La messa è finita, andate in pace”. Durante lo svolgimento del rito mi tenevo occupato controllando nelle diverse fasi se la messa era veloce o lenta.

Fare il chierichetto: questo era il trucco più bieco, perché in effetti servivo messa solo per aver qualcosa da fare. La menata è che bisognava arrivare qualche minuto prima per mettersi il saio, ma era un buon investimento del mio tempo, perché i diversi compiti (campanello, piattino, offerte, calice…) tenevano occupati non poco. La mia imcombenza preferita era il campanello. Mi sorge solo ora il dubbio che fosse una consuetudine tipica delle mie parti, giacché in effetti ripensandola appare abbastanza ridicola; nel climax più alto e mistico della messa, durante la rievocazione dell’Ultima Cena, la consacrazione del pane e del vino venivano sottolineate da un suono di campanello: “…fate questo in memoria di me” din din din!

Cantare il più forte possibile: nella chiesa che frequentavo gli inni da cantare erano sempre quei due o tre. Una signora col naso adunco aveva una voce assai possente, e io mi ero imposto di cantare più forte di quella là. Chi mi ha mai sentito cantare può immaginare che razza di esperienza sia.

Guardarsi intorno: eh, belàn, non è che la Chiesa dei cappuccini di Alassio sia quell’enorme opera d’arte (seppure sia una dignitosa chiesa barocca), e poi la gente è sempre la stessa. Notavo però che la maggior parte dei frequentatori delle messe erano anziani, perché, come cinicamente pensavo, sentendo avvicinarsi la morte volevano aumentare le probabilità di finire in paradiso. Un piccolo brivido inoltre lo davano i simboli di ossa e teschi sul pavimento, probabilmente sopra qualche tomba.

Leggere: quello che avevo a disposizione per la lettura non era mica tanto, purtroppo. Il libretto della messa, che va centellinato per seguire quel che dice il prete (e poi, al di là delle tre letture e il Salmo Responsoriale, è sempre lo stesso!), e il libro di canti. Quest’ultimo lo sfogliavo più volte, sperando prima o poi di sentire qualcosa di diverso da “Resta con noi signore la sera”. Non capitava quasi mai.

Ripassare le tabelline: le tabelline, o qualcos’altro di mnemonico imparato a scuola: “Il sabato del villaggio”, gli affluenti di destra del Po, le date della guerre puniche. Aggiungo che nel 1997, nel corso di un pallosissimo spettacolo di flamenco, ho applicato una tecnica simile calcolandomi a cosa corrisponde il “numero fisso” che serve a calcolare l’apotema di un poligono regolare a partire dal lato. Non me lo ricordo più, calcolatevelo voi.

Sono quindi cresciuto con un’ottima attitudine a cronometrare, sono abile a suonare il campanello, so cantare a squarciagola (malissimo), leggo parecchio e so benissimo le tabelline. Ciononostante, finirò all’Inferno. Dannazione (letteralmente).

Alassio, 1 luglio 2007, ore 22 circa

Se i weekend estivi della Riviera ligure di Levante sono funestati dalla presenza dei milanesi, quelli della Riviera di Ponente sono invece meta preferita dei torinesi. Accanto a quelli “falsi e cortesi” delle barzellette sbarcano anche maniche di giovinastri, che scendono in spiaggia a giocare a pallone con lo stereo tunz-tunz a tutto volume. Quattro di questi ultimi sono i protagonisti di questa storia.

E’ una domenica sera, il giorno dopo la mia festa di compleanno. Tutti gli invitati sono partiti o in procinto di partire, quand’ecco che accanto alla stazione di Alassio assisto ad una scena che mi colpisce assai. Un’automobile rossa, una Peugeot 106 o qualcosa di simile, è parcheggiata maluccio e ha il cofano aperto. Nella sue prossimità stazionano tre tamarri, vent’anni o poco più, e una tamarra. Un tamarro è seduto per terra con aria sconsolata. Un altro dice:

– Ma p**** ***, perché cazzo dovevi schiacciare quel bottone?

e il terzo risponde:

– Ma che cazzo ne sapevo io, *** p****!

La ragazza sta seduta in macchina e manda nervosamente un sms, probabilmente scrivendo alla Giusi “x colpa d qll stordito d Omar sm blokkati in qst paese d merda!”.

Non mi son attardato ad osservare ulteriormente, ma non ho cessato di pensare alla loro miseranda situazione. Troppo tardi per trovare un meccanico aperto o prendere un treno, probabilmente senza abbastanza soldi per il soccorso 24 ore o per un alberghetto per passare la notte. E domani come faccio ad andare a lavorare al centro commerciale/benzinaio/ parrucchiere? Non una situazione simpatica.

Infatti il mistero della vita che mi tormenterà per sempre è sapere come se la sono cavata quei quattro disgraziati, e soprattutto che cacchio era quel bottone che tamarro #2 ha schiacciato e che ha bloccato la zarromobile (io lo immagino come l’autodistruzione delle Time Bokan, un enorme bottone rosso al centro della plancia di comando). Tamarri in questione, se siete in ascolto battete un colpo.

Albenga, gennaio 1989

In prima liceo avevo una professoressa di latino molto, per così dire, umorale. Non che fosse puramente malvagia, ma a volte, quando aveva le balle girate, riusciva in atti di sgarbo che non mancavano di sorprendere tutti. Capitavano quindi, in modo imprevedibile, scene del genere:

– Prof, ci ha portato i compiti in classe?

– Li porto quando mi pare e piace! Non devo mica rendere conto a voi del mio lavoro!

Nelle vacanze di Natale l’insegnante in questione aveva dato come compito a casa un esercizio lunghissimo e molto noioso. Era costituito da una serie di decine e decine di termini della terza declinazione declinati in qualche caso, dei quali bisognava trovare il nominativo e indicarne il significato (ad esempio: corpore, nominativo corpus, significato corpo) Io, come spesso capitava, l’avevo fatto alla bell’e meglio; conoscendo i vari schemi ero andato un po’ a naso per trovare i nominativi, ma non mi era nemmeno passato per la testa di scartabellare il dizionario per trovare tutti i significati. E che palle!

Probabilmente il break di Natale 1988/89 non era andato bene per la professoressa, o forse viceversa le era andato troppo bene, fatto sta che al ritorno a scuola era incazzata come un’ape, e si sfogò nel modo più semplice: interrogando. Per primo chiamò il buon Ferrando. Già dall’inizio si capì che cercava la rissa, dal modo sgarbato in cui poneva domande, limtandosi a verificare se il compito a casa era stato effettivamente fatto. In particolare, inoltre, pretendeva i significati delle parole, cosa di cui non mi ero preoccupato. Dopo pochi minuti di agonia, mandò l’interrogato a posto con 4. Iniziai a sudare freddo: io non avevo ancora il voto del “secondo giro” ed ero uno splendido candidato! Chiamò invece Gravellone; il sollievo però fu solo momentaneo, perché Matteo durò lo spazio di un paio di termini e fu cacciato via con un bel 3. Era tempo di un’altra vittima.

Ricordo con precisione la scena. La prof scorreva il registro con le sue unghie lunghissime (la soprannominavamo, con scarsa fantasia, “Freddy Krueger”) con aria sadica e andava sempre più in basso, verso il fondo dell’elenco, dove, all’ultimo posto, stava “Ventimiglia”.

Non credo di aver avuto mai così paura in vita mia come in quei momenti. Ripensandoci, se fossi stato chiamato non sarebbe successo nulla di grave, avrei preso un votaccio e magari un’insufficienza in pagella nel primo quadrimestre. I miei si sarebbero arrabbiati un po’ e poi sarebbe finita lì. Eppure, ancora oggi, con quasi vent’anni in più sulle spalle, se ripenso allo sguardo arcigno della prof di latino mentre esaminava i nomi sul registro ho un brivido.

Come sarà chiaro, non fui chiamato, ma la sorte toccò a Tortora, immediatamente prima di me nell’elenco alfabetico. Sonia era preparata, se la cavò benino e la prof, più calma, quel giorno non interrogò più.

Epilogo:

La cosa non mi servì da lezione. Continuai a fare i compiti alla belin di cane, rendendo il minimo indispensabile. La vita non funziona come i romanzi.

A grande richiesta (richiesta mia, almeno!) tornano i resoconti del nostro pelato amico in Giappone, questa volta alle prese con le più elementari necessità fisiologiche.

Innanzitutto il cesso è una stanza sempre separata dal bagno: essendo un popolo molto pulito, i simpatici ometti gialli passano gran parte della giornata a inzupparsi negli incantevoli bagni e, ovviamente, si rende necessaria la separazione (non sia mai che un’urgenza metta a rischio il rito del bagno).

Evabbè, differenze culturali: fin qui niente di strano. La vera follia riguarda la tazza: come si evince dall’esaustiva documentazione fotografica (per lo sconcerto di mia suocera che mi ha sorpreso a fotografarle il cesso) la tazza è gestita elettronicamente da un pannello di controllo piuttosto facile da interpretare anche per chi, come me, non ha dimestichezza con la scrittura giapponese; tramite questo si possono scatenare i seguenti eventi, tutti all’insegna del tipicamente nipponico “mai sporcarsi le mani quando non strettamente necessario”

– aprire e chiudere l’asse superiore e inferiore (pulsanti superiori)

– attivare getto pulitore (pulsantone al centro): trattasi di getto d’acqua con tipilogia e violenza dello spruzzo selezionabili (manopola al centro e tastini alla sua destra)

– attivare getto d’aria calda (tastino a sinistra della manopola)

– interrompere qualunque operazione indesiderata (pulsantone a sinistra)

– un misterioso tasto con la figura di una fanciulla (pulsantone a destra) suggerisce che si possa effettuare un’ulteriore operazione di pulitura specifica per appartenenti al gentil sesso: purtroppo pavidamente non mi sono avventurato a provarlo.

A ciò si aggiunga che l’asse inferiore è tenuto sempre in temperatura (37 gradi circa) e, se si attiva il sensore, l’asse superiore si alza automaticamente quando qualcuno entra in bagno e si abbassa quando quel qualcuno ne esce.

Aggiungo che, seppur riluttante, ho provato tutte le funzioni descritte e le ho trovate estremamente confortevoli e funzionali.

Ciò, però, non mi ha impedito di sconcertarmi.

Qualche volta da piccolo venivo trascinato dai grandi al mercato di paese. Non che la mia presenza fosse necessaria, ma evidentemente non sapevano dove ficcarmi e quindi mi portavano con loro alla ricerca di zucchine e scamorze. Io detestavo queste occasioni, mi infastidiva la folla, mi annoiavo e mi stancavo; l’unica magra consolazione erano le bancarelle di giocattoli, presenza curiosa ma costante dei mercati di provincia. Ogni volta che ne scorgevo una, mi attaccavo alla gonna della mamma e le chiedevo: “Mamma, mamma, mi compri un giocattolo?”. La mamma, spirito pratico che voleva solo comprare i pomodori e la mortadella, ricorreva ad un trucco assai diffuso tra le genitrici di tutto il mondo e mi rispondeva: “Più in là c’è un’altra bancarella più bella”. Ovviamente la reiterazione dell’escamotage portava al termine del mercato stesso e il povero bimbo rimaneva con le pive nel sacco.

Una volta, però, opposi un netto rifiuto alla tradizionale proposta di rimandare l’acquisto alla supposta bancarella migliore. Non ricordo se avessi capito il trucco o se ci fosse un gioco che volessi in modo particolarmente feroce, ma ruppi talmente i marroni che ottenni l’acquisto di un balocco. Non ricordo quale, ma non importa: io ero gaio.

La mia felicità, però fu incrinata assai presto. Pochi metri dopo, c’era una bancarella di giocattoli molto più bella.

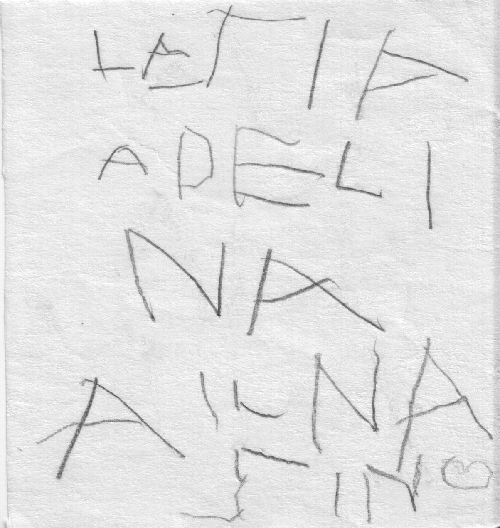

E ora, per la gioia dei grandi e dei piccini, un cimelio. Si tratta di una delle prime cose che io abbia mai scritto, se non la primissima. Signore e signori, prima del’Enciclopedia Stronza, prima della documentazione CRM, prima degli esami di Sistemi per l’Elaborazione dell’Informazione, prima dei temi su Pirandello, ancora prima dei pensierini c’era:

“La zia Adelina a il nazino”.

Vi siete commossi, vero? Avete visto come già a 4-5 anni io fossi attento ai particolari? E ora beccatevi questo.

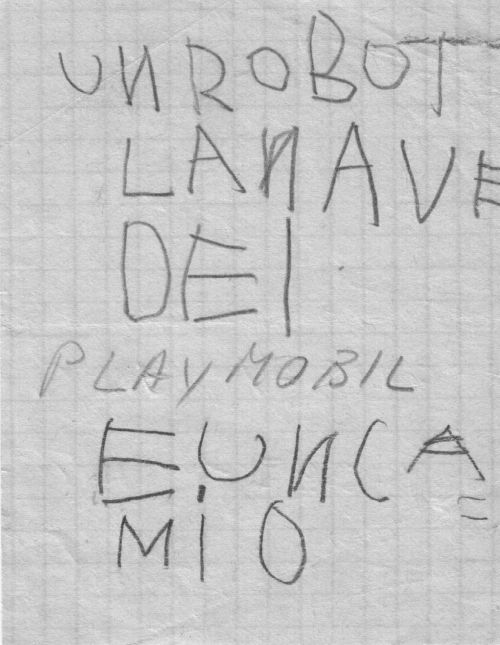

La letterina a Gesù Bambino! (a casa mia non si credeva a quel ciccione senzadio di Babbo Natale! Arrivavano gli angioletti con un carro carico di regali!). Ovviamente “Playmobil” è stato scritto dalla mamma, e la nave dei Playmobil è di sicuro arrivata e mi ha allietato lunghi anni. Il “camio” lo ricordo vagamente, ma sono certo che ci fosse. E poi il robot, scritto poi per primo…i giapponesi avevano fatto un buon lavoro sulla mia piccola mente malleabile! Chissà quale, tra i diversi che avevo, mi è arrivato quel natale.